50. Todestag: Franco-Nostalgie in Spanien

Hunderttausende Tote, Unterdrückung, Zensur - und ein «Pakt des Vergessens»: Der Bürgerkrieg und die Franco-Diktatur wirken im modernen Spanien nach

Emilio Rappold und Jan-Uwe Ronneburger, dpa

Madrid

Freitag, 14. November 2025

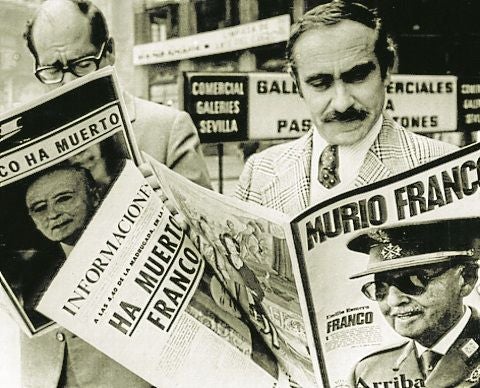

Zum 50. Todestag von Francisco Franco werden sich überall in Spanien am Donnerstag kommender Woche erneut Menschen in Kirchen und Kneipen versammeln, um dem Diktator zu huldigen. Einige werden wohl wieder, wie so oft in den vergangenen Jahren, den rechten Arm ungeniert zum Nazigruß heben und Hymnen des Regimes (1939-1975) schmettern. Auch auf der Straße werden sicher wieder Rufe wie «Viva Franco» und sogar «Viva Hitler» zu hören sein.

Ist es ein Randphänomen? Sind es nur in die Jahre gekommene Diktatur-Nostalgiker? Nein, ganz im Gegenteil. Beobachter warnen, dass die Figur des klein gewachsenen, spröden Franco ein halbes Jahrhundert nach dessen Tod am 20. November 1975 und dem Ende der Gewaltherrschaft präsenter denn je ist.

Alles begann mit dem Bürgerkrieg

Doch zurück zum Anfang: Am 17. Juli 1936 erhoben sich in Spanisch-Marokko Truppen unter General Franco gegen die demokratische Regierung der Zweiten Republik. Diese war nach dem Wahlsieg der linken Volksfront im Februar 1936 von politischen Morden und Straßengewalt erschüttert worden.

Der Republik gelang es zunächst auch mit Hilfe internationaler Brigaden und Waffen, die Stalins Sowjetunion gegen Bezahlung mit Gold lieferte, Madrid zu halten. Freiwillige aus vielen Ländern kämpften für die Republik, so etwa der deutsche Sänger und Schauspieler Ernst Busch oder der KPD-Politiker Hans Beimler. Die berühmtesten Chronisten waren Ernest Hemingway («Wem die Stunde schlägt») und George Orwell («Mein Katalonien»).

Franco gewann auch dank Unterstützung Nazi-Deutschlands

Doch innere Kämpfe zwischen Anarchisten, Kommunisten und Trotzkisten schwächten die Republik. Unterstützt von Mussolinis Italien und Hitlers Deutschland vor allem durch die Legion Condor gewann Franco die Oberhand. 1938 zerschlug er die republikanischen Linien am Ebro, im Januar 1939 fiel Barcelona, im März Madrid.

Nach seinem Sieg herrschte Franco als Diktator bis zu seinem Tod 1975. Er stützte sich auf die Armee, die faschistische Partei Falange und die katholische Kirche. Politische Gegner wurden verfolgt, tausende Republikaner ermordet, inhaftiert oder ins Exil getrieben.

Linke und rechte Parteien schlossen einen «Pakt des Vergessens», der 1977 in ein Amnestiegesetz überging. Dieser bewusste Versuch, die Transition konfliktfrei zu gestalten und alte Konflikte mit einem Tuch des Vergessens zuzudecken, führte dazu, dass viele Exponenten des alten Regimes auch in der Demokratie politisch und wirtschaftlich einflussreich blieben. Nachfahren dieser alten Franco-Eliten nutzen die Netzwerke und Ressourcen teilweise bis heute.

Viele junge Spanier finden den toten Diktator cool

Nicht nur zwischen Altären und Zapfhähnen, auch im Netz, an Schulen und Unis erlebt der Kult um den «Generalísimo» einen Boom. «Franco lebt in den sozialen Netzwerken und findet bei jungen Leuten immer mehr Anklang», analysierte etwa der TV-Sender «La Sexta». Die Zeitung «El País» stellt fest: «Immer häufiger sind bei Protesten (gegen die Linksregierung) junge Menschen zu sehen, die die Landesflagge der Franco-Zeit schwenken oder den Arm heben.»

Erst am 8. November gab es auf einer größeren Neonazi-Kundgebung in Madrid beängstigende Szenen. Hunderte vorwiegend vermummte und dunkel gekleidete Demonstranten zeigten vor TV-Kameras den Hitlergruß, sangen faschistische Lieder, trugen Banner mit Aufschriften wie «White Lives Matter» skandierten «Viva Franco», setzten Müllcontainer in Brand und prügelten sich mit der Polizei. Festnahmen gab es an dem Abend nur ganze drei.

In den sozialen Netzwerken preisen Influencer mit zum Teil Hunderttausenden Followern den toten Diktator an. Auf TikTok, aber auch auf dem Schulhof stimmen Kinder das Lied «Cara al Sol», die wichtigste Hymne der «Franquistas» an. Eltern und Lehrer berichten erschrocken, was sie zu hören bekommen, wenn sie nach dem Grund fragen. «Das machen meine Freunde doch auch alle.»

«Wir haben ein Problem»

Für dieses Phänomen gibt es nicht nur Zitate, sondern auch Zahlen: Nach einer jüngsten Erhebung des staatlichen Umfrageinstituts CIS halten gut 21 Prozent der Bürger die Franco-Ära für «gut» oder «sehr gut». Unter Wählern der konservativen Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo liegt der Wert bei rund 35 Prozent. «Wir haben ein Problem», titelte dazu die spanische «Huffpost». Dass Politiker der aufstrebenden rechtspopulistischen Partei Vox die Diktatur oft öffentlich preisen, verwundert da schon gar nicht.

Plötzlich lobte aber auch Altkönig Juan Carlos ungewöhnlich offen den Diktator. «Ich respektierte ihn enorm, schätzte seine Intelligenz und seinen politischen Sinn (...) Ich habe niemals zugelassen, dass ihn jemand vor mir kritisierte», enthüllte er in der jüngst erschienenen Biografie «Reconciliación» (Versöhnung). Die Worte des 87-Jährigen kommen zu einem heiklen Zeitpunkt: Madrid bereitet sich darauf vor, ohne Juan Carlos den 50. Jahrestag seines Thronantritts am 22. November 1975 zu begehen. Das war nur zwei Tage nach dem Tod Francos, der ihn zu seinem Nachfolger an der Staatsspitze ernannt hatte.

Noch immer liegen Tausende Diktatur-Opfer in Massengräbern

Spanien hat bis heute die Aufarbeitung seiner traumatischen Vergangenheit nicht abgeschlossen. An den Schulen ist die Diktatur kein Thema. Dabei liegen im ganzen Land noch immer Tausende Opfer der Gewaltherrschaft anonym verscharrt unter der Erde. Spanien sei «Das Land der 6.000 Massengräber», berichtete dieser Tage der staatliche TV-Sender RTVE. In den vergangenen 25 Jahren wurden die Überreste von mehr als 17.000 Opfern geborgen. Mit dem umstrittenen «Gesetz des demokratischen Andenkens» erhob das Parlament 2023 die Suche nach den noch nicht gefundenen Opfern zur «Staatspflicht».

Mit der Umbettung Francos im Herbst 2019 hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez bereits ein starkes Zeichen gesetzt. Der Leichnam wurde aus dem monumentalen Mausoleum im «Tal der Gefallenen» bei Madrid geholt und per Hubschrauber auf den Familienfriedhof El Pardo-Mingorrubio überführt. Damit wollte man verhindern, dass der Ort weiter als Pilgerstätte der «Franquistas» dient. Hunderte Sympathisanten säumten damals den Friedhof, protestierten, beschimpften Sánchez, riefen «Viva Franco!» und reckten die Arme zum Gruß. Nicht nur die Rechtspopulisten, auch die Konservativen sprachen von «Grabschändung» und warnten vor dem «Aufreißen alter Wunden».