So bekamen Frauen aus Málaga Hilfe für eine Abtreibung in London

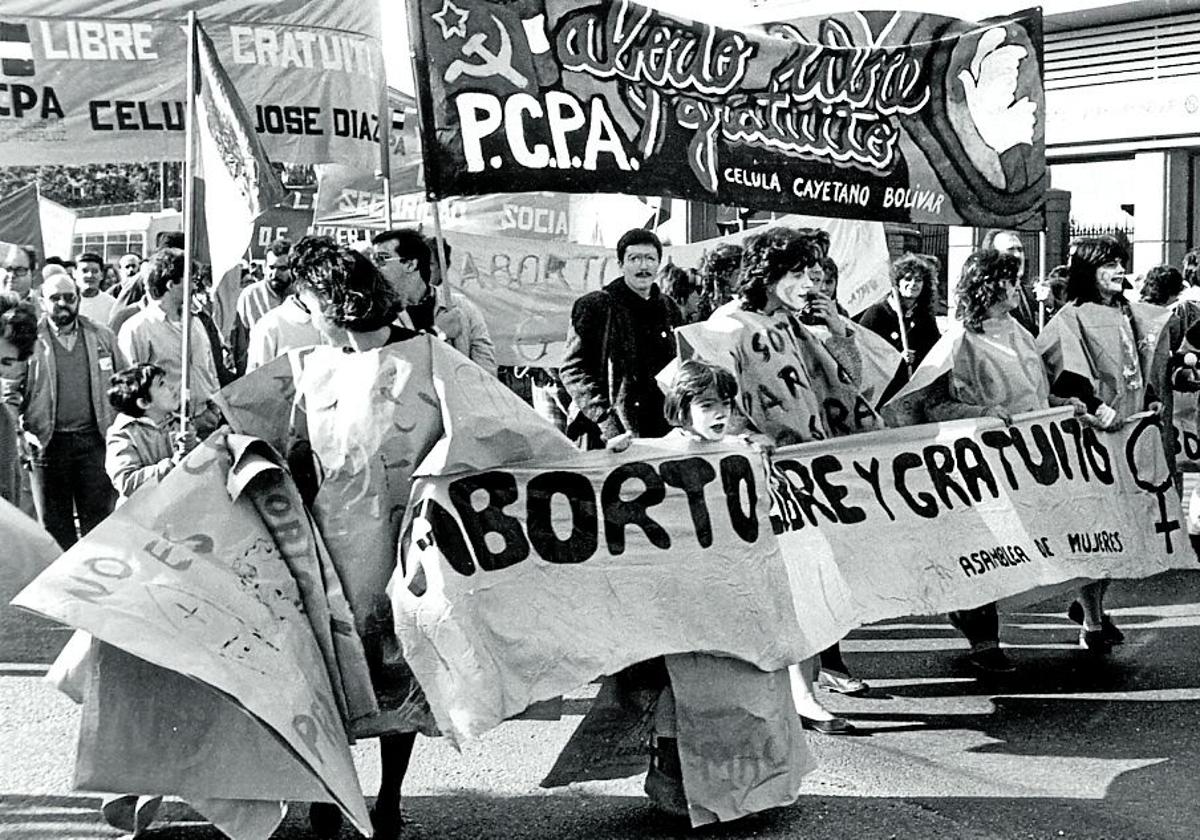

Das erste Abtreibungsgesetz Spaniens wurde vor 40 Jahren verabschiedet. Dennoch mussten weiterhin viele Frauen für einen Abbruch nach Großbritannien reisen – wie Zehntausende von ihnen zuvor

Cristina Vallejo

Málaga

Montag, 20. Oktober 2025

Nach außen hin war es ein ganz normaler Frauenbuchladen in Málaga, sein Hinterzimmer aber entpuppte sich für viele Frauen als ein sehr bedeutender Ort. Beinahe im Verborgenen wurde dort leise beraten, gab es Sammlungen für Flugtickets, Treffen unter Unbekannten, die ein Zimmer für ein paar Nächte anboten, Alibis, um das erste Mal für kurze Zeit dem Elternhaus fernzubleiben. Es ist die Geschichte unzähliger Frauen, die sich zwischen Málaga und dem Tausende von Kilometern entfernten London abspielte. Eine Geschichte aus den 1980er Jahren, die viel mit dem Ereignis zu tun hat, dessen gerade zum 40. Mal gedacht wird: der Verabschiedung des ersten Abtreibungsgesetzes in der wenige Jahre zuvor zurückgewonnenen Demokratie in Spanien.

Laut dem Gesetz von 1985 war ein Schwangerschaftsabbruch nicht strafbar, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wurden: Wenn der Eingriff notwendig war, um eine ernste Gefahr für das Leben oder die körperliche oder psychische Gesundheit der Schwangeren abzuwenden und wenn dies durch einen zweiten Arzt bescheinigt wurde, der nicht für den Abbruch zuständig war. Wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung herbeigeführt wurde. Oder wenn davon auszugehen war, dass der Fötus mit «schweren körperlichen oder psychischen Behinderungen» zur Welt kommen würde.

Gesetz war ein Fortschritt

Das Gesetz war ein Fortschritt, setzte Frauen aber noch immer einer strikten Überprüfung aus und war entsprechend weit von der freien und kostenlosen Abtreibung entfernt, die Feministinnen einklagten. «Das Gesetz war besser als gar nichts, aber wir wollten keine Pflästerchen, uns gefiel es nicht, dass Frauen gezwungen waren, etwa eine psychologische Belastung durch die Schwangerschaft anzuführen, um abtreiben zu können. Dieser ganze Vorgang war eine Tortur», sagt Carmen Martín, feministische Aktivistin damals wie heute, im Beisein von Mitstreiterin Carmen Pérez Pinto, die in den Anfängen im Frauenbuchladen in Málaga arbeitete.

Frauen sollten weitere 25 Jahren warten müssen, bis 2010 ein Gesetz für die sexuelle und reproduktive Gesundheit erlassen wurde, worin ein freier Schwangerschaftsabbruch in den ersten 14 Schwangerschaftswochen aufgenommen wurde. 14 Wochen, in denen, so der Gesetzgeber, Frauen ermöglicht wurde, eine «freie und informierte» Entscheidung zu treffen. Das Gesetz wurde seither immer wieder Ziel von Kontroversen. 2014 etwa wollte der damalige Justizminister, Alberto Ruiz-Gallardón, die Uhren zurückdrehen und mit einer Gegenreform die früheren Bedingungen für einen Abbruch wieder einführen. Der Vorstoß kostete ihn seine politische Karriere. 2023 dann wurden in einer Gesetzesnovelle weitere Garantien für die Frauen verabschiedet. Dennoch sind Feministinnen noch immer unzufrieden: Das Recht auf Abtreibung ist weiterhin nicht garantiert und Abbrüche gehören noch immer nicht zu den Leistungen des Gesundheitssystems. «Es gibt große Lücken», sagt Carmen Pérez Pinto. In einigen Provinzen biete das öffentliche Gesundheitssystem Abbrüche überhaupt nicht an.

Zurück in die Zeit, als Abtreibung in Spanien kein Thema war, aber in den 1980er Jahren erste Schritte für dieses Frauenrecht gemacht wurden. Damals eröffnete in Málaga die Librería de Mujeres. In dem Frauenbuchladen gab es nicht nur feministische Literatur, dort konnten Frauen auch Erfahrungen austauschen, sich über Sexualität oder Familienplanung informieren. Und es war ein Ort, an den sich junge und nicht mehr ganz so junge Frauen wandten, die abtreiben wollten. Die Leiterinnen der Buchhandlung standen in engem Kontakt mit Frauen in London, die als Unterstützergruppe für Spanierinnen und Irinnen agierte, die in ihren Ländern keinen Abbruch machen konnten. Entweder weil dies dort nicht legal oder aber zu schwierig war.

Diskretion im Hinterzimmer

Carmen Pérez Pinto blickt zurück: «Die Frauen erfuhren von uns durchs Hörensagen. Wir haben keine Werbung gemacht. Wenn eine Frau durch die Buchhandlung streifte und in Büchern blätterte, bis niemand sonst mehr im Laden war, dann wussten wir schon, warum sie zu uns gekommen war. Diese Frau wusste, dass sie bei uns Hilfe finden würde. Da waren dann nicht mehr viele Worte notwendig. Wir gingen ins Hinterzimmer, wo wir vertraulich miteinander reden konnten. Einige kamen auch mit ihrer Mutter, die meisten jedoch kamen allein.» An den Buchladen in der Calle San Agustín wandten sich vor allem die Frauen, die sich nicht viel leisten konnten. Wer die notwendigen finanziellen Mittel hatte, brauchte die Unterstützung von Pérez Pinto und ihrem Netzwerk nicht.

Pérez Pinto erinnert sich, dass sie oft auch Sammlungen für ein Flugticket nach London oder die Kosten einer Privatklinik machten. «Bei uns wurde weder geurteilt, noch wurden Erklärungen verlangt. Wir fragten die Frauen nur, in welchem Monat sie waren und ab da haben wir nur versucht, schnell zu handeln.» Auch bei der Suche nach einem Vorwand, um für ein paar Tage von zu Hause weg zu sein, halfen sie den jungen Frauen. «Manchmal war das gar nicht einfach, weil sie noch nie im Leben allein von zu Hause weg gewesen waren», erzählt die Feministin.

Isabel Ros lebt in London, hat die ersten Kontakte zwischen hilfesuchenden Frauen in Spanien und Unterstützerinnen in London miterlebt. Sie erzählt, Anfang der 1980er Jahre sei das Buch 'Our bodies, Ourselves' einer Gruppe von Frauen aus Boston ins Spanische übersetzt worden. In jenem Buch über Gesundheit und Sexualität von Frauen sei auch das Kontakttelefon von Release aufgeführt worden, einer britischen Hilfsorganisation, für die auch Ros arbeitete und die sich um Frauen kümmerte, die eine Schwangerschaft abbrechen wollten. «Bei Release gingen so viele Anfrufe ein, dass ein spezielles Team für die Betreuung dieser Frauen eingerichtet werden musste», erzählt Ros. Seinerzeit habe es in Großbritannien bereits ein Team freiwilliger Helferinnen gegeben, das sich um irische Frauen kümmerte, in deren Land Abtreibung verboten war. Parallel entstand nun auch eine Hilfsgruppe für Spanierinnen: SWASG, die Abkürzung für «Spanish Women's Abortion Support Group».

In spanischen Frauenzeitschriften machte SWASG auf sich aufmerksam: «Im spanischen Staat ist noch immer kein freier und kostenloser Schwangerschaftsabbruch möglich. Wenn du Probleme hast und eine Adresse benötigst, hier ist eine, und zwar in London. Wir sind eine Gruppe von spanischen und nicht-spanischen Frauen, die in London leben. Die Gruppe entstand im März 81 mit dem Ziel, Frauen aus Spanien zu unterstützen, die für eine Abtreibung nach London kommen.»

Ein Anruf ins Ausland? Vor 40 Jahren oft kein leichtes Unterfangen. Es gab weder Mobiltelefon, noch hatte jeder zu Hause ein Telefon. War diese Hürde aber genommen, wurde mit Hilfe von Release und SWASG vielen Spanierinnen schnell geholfen. Schon beim ersten Anruf wurde ein Termin für eine Klinik vereinbart. «Die Kliniken sind so ausgelastet, dass sie mindestens eine Woche Vorlauf benötigen, um einen Schwangerschaftsabbruch zu organisieren», informierte Release und forderte die Frauen auf, so früh wie möglich Kontakt aufzunehmen. Weiter hieß es in den Infos der Organisation: «Wir werden dich nach dem ersten Tag deiner letzten Monatsblutung fragen und dich über den Preis des Eingriffs informieren. Abgesehen von diesem Geld, benötigst du 30 Pfund zusätzlich für U-Bahn, Bus, Essen etc. Es ist sehr schwierig, eine Spätabtreibung zu bekommen und es gibt nur eine Klinik in London, wo das bis zur 26. Woche möglich ist. Darum ist es so wichtig, dass du so früh wie möglich anrufst.» Finanzielle Unterstützung könne die Gruppe nicht leisten.

Die freiwilligen Helferinnen von SWASG stemmten nicht nur den Telefondienst und die Terminabspache, sie holten die Frauen oft auch vom Flughafen ab, brachten sie unter, begleiteten sie in die Klinik und fuhren sie wieder zum Flieger. Und natürlich waren sie auch als Dolmetscher im Einsatz. Die Unterstützergruppe bestand aus rund einem Dutzend Frauen, insgesamt aber hatte das Netz rund 30 Helferinnen – Spanierinnen wie auch Engländerinnen.

Schützende Hand

Die Gruppe rund um Ros sah sich auch als Beschützerin, behütete die Frauen vor Betrug, Misshandlung, gab ihnen menschliche Wärme, Verständnis, Empathie und Sicherheit. Sie kontrollierten sogar selbst die Kliniken, die die Eingriffe vornahmen. Und sie versuchten aktiv, die Lage in Spanien zu ändern, appellierten an die zuständigen Behörden, dass ein Recht auf eine freie, sichere und kostenlose Abtreibung anerkannt werden müsse. «Abzutreiben, ist keine Entscheidung, die leichtfertig getroffen wird», sagt Ros.

Vier Tage

Die Reise, die spanische Frauen auf sich nahmen, um abtreiben zu können, dauerte vier Tage: Das britische Gesetz sah vor, dass sie mindestens einen Tag vor dem Eingriff im Land sein und mindestens einen Tag lang stationär behandelt werden mussten. Am ersten Tag stand ein Arztbesuch auf dem Plan, am drauffolgenden ging es für den Eingriff in die Klinik und 24 Stunden später wurden die Frauen wieder entlassen.

Orte wie den Buchladen von Málaga gab es in ganz Spanien. 1978 ließen 30.000 nicht in England lebende Frauen dort abtreiben, fast die Hälfte, 14.000, von ihnen Spanierinnen. 1979 waren es bereits über 16.400 und 1982 war die Zahl auf 22.000 angestiegen. Auch das erste Abtreibungsgesetz Spaniens setzte den Flügen nach London kein Ende. Legal abzutreiben war hierzulande weiterhin schwierig. Die Gruppe von Ros war denn auch bis Ende der 80er-Jahre aktiv. Allerdings, so Carmen Martín und Carmen Pérez Pinto, seien nach und nach ab Mitte der 80er Jahre Frauen auch in Privatkliniken in Málaga behandelt worden. Diesen Kliniken seien sie sehr dankbar, denn wenn die betroffenen Frauen den Abbruch nicht bezahlen konnten, hätten sie die Kosten übernommen. Sie waren die andere Art von Aktivist, Ärzte und Ärztinnen, die ihre eigene Freiheit aufs Spiel setzten.

So verbrachten etwa drei Ärzte aus einer Klinik in Málaga nach einer Razzia 40 Tage im Gefängnis und wurden nur gegen eine Kaution in Höhe von 10,5 Millionen Pesetas wieder auf freien Fuß gesetzt. Gemeinsam mit ihnen waren vorübergehend auch Krankenschwestern und rund 20 Frauen verhaftet worden. Zwar konnte damals in Spanien legal abgetrieben werden, doch mussten, wie bereits erwähnt, eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Für die Ärzte wurde von der Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 741 Jahren gefordert. Nach einem Jahrzehnt Prozess wurden sie freigesprochen – allerdings nur, weil die vermeintlichen Delikte verjährt waren.

2010 dann kam der lang erwartete Durchbruch: Der legale Abbruch in den ersten 14. Schwangerschaftswochen wurde per Gesetz erlaubt. Der erste Rückschlag sollte nicht lange auf sich warten lassen: 2014 wollte der damalige Justizminister, Alberto Ruiz-Gallardón, die Uhren und das Abtreibungsrecht auf die alten Vorgaben zurückschrauben, sollte jedoch kläglich scheitern. Die Hilfsgruppe um Ros in London hatte seinerzeit umgehend in den Startlöchern gestanden und war unter dem Motto SWASG 2.0 aus Solidarität mit den Frauen Spaniens auf die Straße gegangen.

«Der Feminismus», sagt Martín abschließend, «hat Abtreibung niemals als Verhütungsmethode betrachtet. Wir haben gekämpft, weil Frauen starben. Denn auch wenn es nicht legal war, wurde ja trotzdem abgetrieben, an allen Orten und auf alle erdenklichen Weisen.» Außerdem sei das Recht auf den eigenen Körper eine unumstößliche Prämisse des Feminismus gewesen. Gleichzeitig aber habe man auch für mehr und bessere Sexualerziehung gekämpft. «Wenn eine Frau zum zweiten Mal in die Buchhandlung kam, haben wir ihr die Leviten gelesen», sagt Martín.