Der letzte Schrei beim Drogenhandel: 'Parasitenladungen'

Die Schmuggler befestigen Drogenpakete an den Rümpfen von Frachtschiffen und bergen sie im Zielhafen mithilfe von Unterwasser-Scootern

Juan Cano

Donnerstag, 9. Oktober 2025

Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Schiffe mindestens zwei Farben haben. Es ist keine Frage der Ästhetik. Der Teil des Schiffes, der sich über der Wasserlinie befindet, hat eine Farbe. Der Teil, der sich unter der Wasseroberfläche befindet, wird mit einem sogenannten 'Antifouling' gestrichen, das in der Regel rot ist, um zu verhindern, dass sich dort Muscheln und Algen einnisten.

Doch nicht nur Algen und Muscheln setzen sich in letzter Zeit an Schiffen fest. Seit einiger Zeit haben die staatlichen Sicherheitskräfte einen Anstieg sogenannter 'parasitärer Ladungen' festgestellt. Dabei handelt es sich um eine neue Form des Drogenhandels auf See, bei der Drogen – hauptsächlich Kokain – unterhalb der Wasserlinie am Rumpf von Handelsschiffen befestigt werden.

Diese raffinierte Methode ermöglicht es, die Ware zu verstecken und bei herkömmlichen Kontrollen in den Häfen, in denen die Schiffe anlegen, unbemerkt zu bleiben. Sie zeigt jedoch auch einen Trendwechsel im Drogenhandel: Um sicherer zu handeln und der Polizei zu entkommen, werden zunehmend Wege unter Wasser eingeschlagen – daher der Boom der Drogen-U-Boote –, da bei jeder Lieferung Millionen Euro auf dem Spiel stehen.

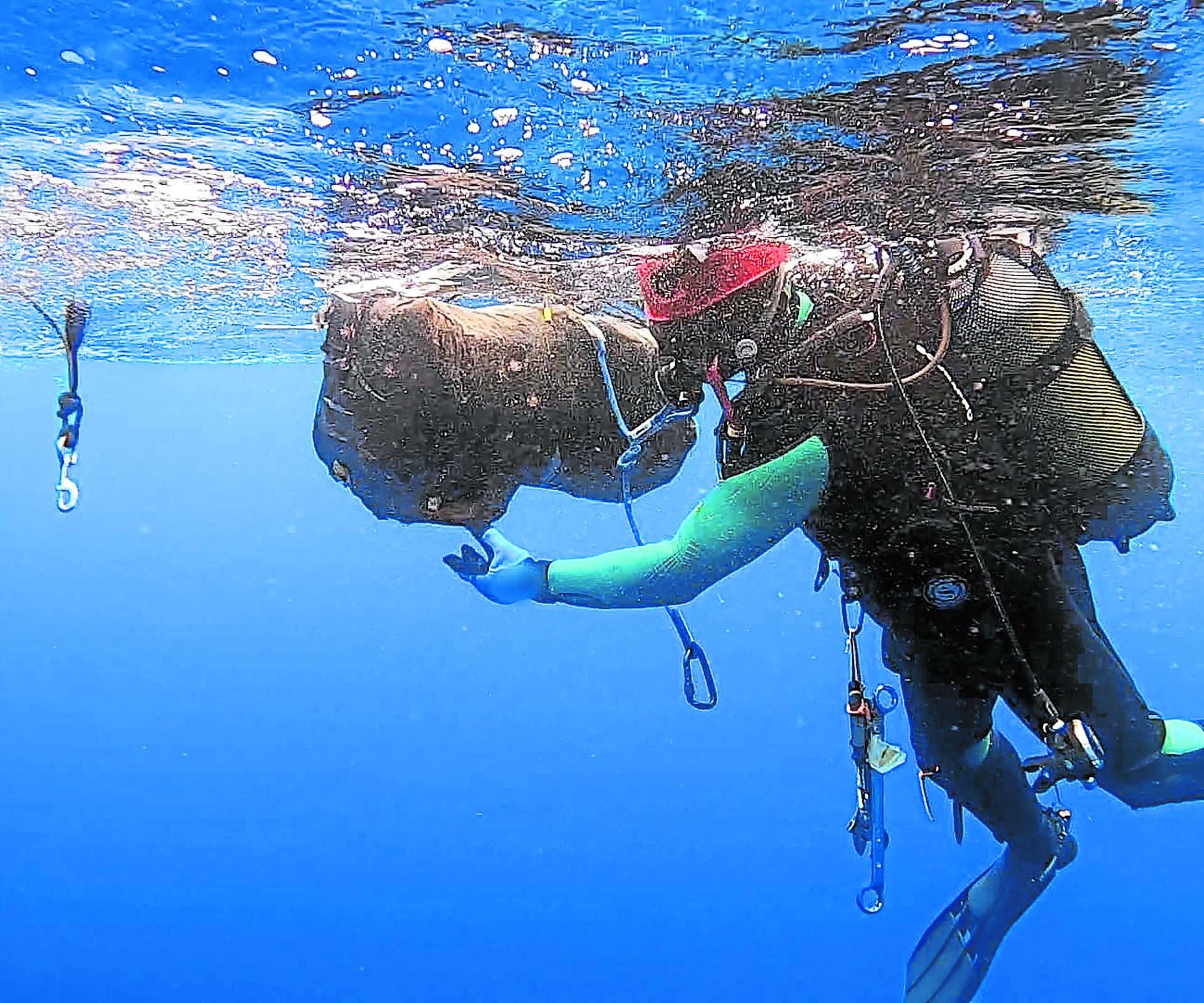

Die Vorgehensweise besteht im Wesentlichen darin, dass Taucher im Auftrag der Drogenhändler die Drogen in wasserdichten Behältnissen am Rumpf der Schiffe befestigen. Dazu verwenden sie etntweder starke Magnete oder Schweißnähte und befestigen sie an schwer zugänglichen und einsehbaren Stellen, wie z. B. den Bereichen zur Kühlung oder der Schiffsschrauben.

Die Drogenhändler befestigen ihre Ladungen an großen Massengutfrachtern oder Methantankern, die Flüssiggas transportieren und nur in ganz bestimmten Häfen mit großen Docks anlegen können. «Wir haben erfahren, dass sie über den Norden Spaniens eingeführt wurden», erklärt ein Kommandant der Zentralen Einsatzgruppe (UCO) der Guardia Civil. Die UCO ist auf die Bekämpfung des Drogenhandels spezialisiert und kennt die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung dieser Lieferungen. «Man kann keine Stichprobenkontrollen durchführen, weil man damit den Hafenbetrieb lahmlegt, was viele Tausend Euro kostet. Normalerweise werden wir tätig, wenn uns eine Ermittlung auf ein bestimmtes Schiff hinweist.»

Die Methode wurde zunächst in Brasilien entdeckt. «Wir sind dorthin gereist, weil die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA uns mitgeteilt hatte, dass sie Informationen erhalten habe, denen zufolge viele Lieferungen sehr schnell und unter Verwendung dieser Vorgehensweise durchgeführt worden und bereits in verschiedene spanische Häfen gelangt seien», fügt der Leiter der UCO hinzu.

In Brasilien hatte das Problem bereits ernsthafte Ausmaße angenommen. Professionelle Taucher, die für Häfen oder Werften arbeiteten, kündigten ihre Jobs, um sich den Drogenhändlern anzuschließen, da diese enorm hohe Verdienste boten. Laut Angaben der Behörden in Rio de Janeiro erhielten das Installations- und Rettungsteam (bestehend aus Tauchern und Bootsführern) zehn Prozent des Verkaufspreises der Ware in Europa. «Die Behörden mussten ein Register aller Fachleute erstellen, die die für diese Aufgaben erforderliche Ausbildung absolviert hatten, um sie kontrollieren zu können», erklärte der Kommandant. Die Guardia Civil erfuhr, dass brasilianische Organisationen aufgrund von Personalmangel nach Spanien gekommen waren, um professionelle Taucher zu suchen.

Technische Taucher

Bei dieser Methode kommt den Tauchern eine große Bedeutung zu. Sie riskieren ihr Leben. Es ist die gefährlichste Aufgabe, da sie Kenntnisse im Umgang mit sogenannten Rebreathern erfordert. Dabei handelt es sich um ein geschlossenes System, das verhindert, dass Blasen an die Oberfläche gelangen. Das Gerät absorbiert das ausgeatmete Kohlendioxid und ermöglicht die erneute Atmung des nicht verbrauchten Sauerstoffs. Der Polizeikommandant fügt hinzu: «Es müssen erfahrene technische Taucher sein. Außerdem müssen sie sehr geschickt sein, wenn sie sich in der Nähe eines Schiffes dieser Größe ins Wasser begeben. Sie müssen sicherstellen, dass es dort, wo sie zugange sind, keine Ansaugungen gibt, die Strömungen beobachten und vieles mehr.»

Daher kam es bereits auf beiden Seiten des Atlantiks zu Todesfällen. Im Jahr 2018 wurden zwei Taucher aus Manilva (Málaga) und Algeciras (Cádiz) von der Nationalpolizei festgenommen, da sie einen Dritten hatten sterben lassen. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die beiden die Sucharbeiten behinderten, indem sie angeblich falsche Informationen weitergaben, um zu verschleiern, dass sie an der Bergung einer Kokainlieferung unter Wasser beteiligt waren. Die Leiche ihres Kollegen wurde zehn Tage später neben einem der Frachtterminals des Hafens von Algeciras treibend gefunden.

Das Auffälligste an den 'parasitären' Lieferungen ist, dass sie keine Komplizenschaft des Schiffes erfordern. «Es kann zwar eingeweihte Mitarbeiter geben, aber wir haben auch beobachtet, dass die Besatzung manchmal gar nicht weiß, dass sie Drogen am Schiffsrumpf transportiert», fügt ein Polizeibeamter hinzu, der versichert, dass die Schmuggler in Südamerika völlig diskret vorgehen können, um die Pakete am Schiff anzubringen, und sie dann ebenso unbemerkt – in der Regel nachts – am Zielort wieder abholen.

«Wenn der Kapitän oder der Erste Offizier eingeweiht sind, ist es sicherer. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies zumeist nicht der Fall ist. Die Drogen werden versteckt, ohne dass jemand aus der Besatzung davon weiß», fährt der Kommandant der UCO fort. Das bevorzugte Versteck der Drogenhändler ist der Seekasten, eine geschlossene Kammer im Schiffsrumpf, durch die Wasser für verschiedene Vorgänge wie Kühlung, Ballast oder Brandbekämpfung angesaugt wird. Die Taucher müssen lediglich das Gitter abschrauben, die Ballen mit Klammern darin befestigen und es wieder verschließen.

Länderübergreifende Zusammenarbeit

Die größte Herausforderung bei diesen 'Phantomladungen' ist die internationale Dimension der Organisationen. Um sie zu bekämpfen, wurde die Zusammenarbeit zwischen den Ländern daher intensiviert. Sowohl die Nationalpolizei als auch die Guardia Civil haben diese Methode in den letzten Jahren bei gemeinsamen Operationen mit der US-amerikanischen DEA aufgedeckt.

Der erste 'parasitäre Schmuggel' wurde 2005 im Hafen von Carboneras (Almería) in Spanien entdeckt. Guardia Civil und Zollbehörde fingen dort ein unter zypriotischer Flagge fahrendes Schiff ab, an dessen Rumpf zwei Metallzylinder mit 270 Kilogramm Kokain befestigt waren. Weit davon entfernt, ein neuartiges System und ein Einzelfall zu sein, wie damals angenommen wurde, hat sich diese Methode des Drogentransports in den letzten Jahren vervielfacht – vor allem aufgrund technologischer Fortschritte, die die Bergung der Betäubungsmittel erleichtern.

Um die Ware zu bergen, verwenden sie sogenannte 'Seascooter' – Tauchgeräte, mit denen sie sich unter Wasser fortbewegen und die Ballen holen können, ohne gesehen zu werden. «Sie tauchen eineinhalb bis zwei Meter tief bis an die Küste und sind dabei praktisch unsichtbar», gesteht der Kommandant der UCO. «Mit diesen Unterwasser-Scootern, die von erfahrenen Tauchern bedient werden, kann man sich selbst bei widrigen Seebedingungen schnell und effizient fortbewegen», fügt ein anderer Ermittler hinzu. Die Geräte sind ideal, um eine gewisse Strecke zurückzulegen und sich von den besser bewachten Häfen zu entfernen, um die Ballen an Land zu bringen.

Die sich verändernden Routen des Kokainhandels mit neuen internationalen Akteuren sowie die Vielfalt der von Mafiaorganisationen kontrollierten Häfen haben zur Verbreitung von 'Parasitenladungen' beigetragen. Dies hat die Behörden dazu gezwungen, die Kontrollen in den Hafenanlagen zu verstärken. Allerdings werden die Organisationen laut Kreisen der Drogenbekämpfung auch aktiv, wenn die Handelsschiffe vor der Küste vor Anker liegen.

Nachdem die üblichen Suchmethoden, wie das Abtasten der Schiffsrümpfe mit Stangen oder der kostspielige Einsatz von Tauchern der Spezialeinheit für Unterwasseraktivitäten (GEAS), der nur bei begründetem Verdacht oder einer entsprechenden Untersuchung erfolgte, als wenig wirksam befunden wurden, greifen die Sicherheitsbehörden nun auf modernere Technologie zurück. «Es ist unerlässlich, unter Wasser Augen zu haben, aber auf effizientere Weise», erklärt der Beamte.

Im Jahr 2023 erwarb das Innenministerium für die Guardia Civil, die die wichtigsten Aufgaben auf See wahrnimmt, ferngesteuerte Unterwasserdrohnen, bekannt unter der englischen Abkürzung ROV. Sie wiegen weniger als fünf Kilogramm und werden von der Oberfläche aus gesteuert. Mit einer Autonomie von sechs Stunden erreichen sie eine Geschwindigkeit von vier Knoten und können bis zu 100 Meter tief tauchen, sodass sie problemlos die tiefsten Teile der Rümpfe von Schiffen mit größerem Tiefgang untersuchen können. Sie verfügen über hochauflösende Kameras und Scheinwerfer, um auch bei schlechten Sichtverhältnissen arbeiten zu können.